Los Galgos Grises> Capítulo 3

Esta es la semana del Cuatro de Julio. Debe ser por eso que las callas revientan de miles de personas gordas venidas de algún oscuro punto del Medio Oeste. Mis visitas al bar se hacen más frecuentes. Entre notas y notas con fechas de construcción de iglesias, hitos históricos y cementerios con tumbas de independentistas, me dejo atrapar por la rutina del garito, y no tardo en sentirme como un parroquiano. Al tercer día, no tengo que pedir para ser servido. Soy uno más. Ed, con su artritis y su perenne Miller, raspando un cartón de lotería con una moneda de diez centavos, también se trae la comida de los libaneses de al lado. La televisión vocifera los partidos del Mundial: en la ABC no saben cómo darle ritmo, y leo en el Boston Globe que es por eso que la mayoría de la escasa audiencia sintoniza Univisión, aunque no entienda español.

Atravieso un decrépito Chinatown: basura, asfalto reventado, letreros chinos a los que les faltan caracteres, abuelos tirados a lo largo en la calle que fuman con la mirada perdida y a los que no les importa que les pegues –sin querer, I’m so sorry- una patada a su bote de monedas. Todo eso, para llegar a la inmensa estación de Boston e informarme de las frecuencias de los buses que, en unos días, deberán llevarme al Norte, a la esencia patricia de Nueva Inglaterra, donde aún no sé que no veré más que impolutos y aburridos pueblos de casas de madera repletos de urbanitas y mucho, mucho bosque primario atlántico. La estación es funcional y moderna, y en el food court no faltan decenas de personas dando cuenta de sus comidas basura. Un magrebí me despacha mi fast food favorito, un Philly Steak rebosante de ternera desmenuzada con queso cheddar: no, no quiero aliño de esa docena larga de ingredientes que hay, me basta con la elección del tipo de pan. Tres días después me encuentro al mismo tipo en otro establecimiento de la cadena, en el Faneuil Hall. Él también me reconoce.

– Quieres un Philly Steak y una Pepsi pequeña. ¿De dónde eres? ¿Italiano?

– De España.

– ¡Como Butragueño! ¿Viste el partido de Gijón de Alemania contra Austria en el Mundial? Menudo robo, esos racistas de mierda no iban a dejar que los argelinos nos clasificáramos para cuartos, hijos de puta…

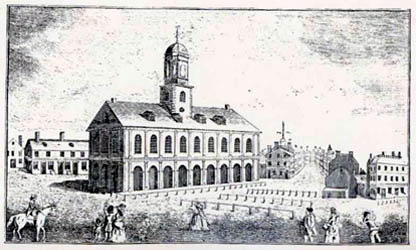

Faneuil Hall a finales del siglo XVIII

Me gusta el Faneuil Hall. Nació como mercado y lugar de reunión público en 1742, como regalo que hizo a Boston el comerciante Peter Faneuil. Aquí fue donde, allá por 1772, Samuel Adams propuso a sus conciudadanos que las trece colonias se unieran contra Gran Bretaña para reclamar la independencia. En Faneuil Hall, los agricultores vendían sus cosechas, pero su sobrenombre -Cuna de la Libertad-, le viene por los oradores y hechos que ha visto transcurrir. Y aquí nació el Motín del Te, el Tea Party, el acontecimiento que la historia marca como el pistoletazo de salida de la creación de los Estados Unidos. Hubo un tiempo que sirvió incluso como detector de espías infiltrados: métodos que ya no se siguen en las docenas de agencias estatales pero que, en su época, funcionaban: durante la guerra con los británicos de 1812, todo aquel que no supiera a qué imitaba la gigantesca veleta -una especie de saltamontes-, era automáticamente clasificado como espía. La veleta es de de oro y cobre, tan grande que quién se encargó de fabricarla le puso pomos de cristal como ojos. Seguro que más de uno fue tachado de espía sin serlo, pero es que aún quedaban muy lejos los cursos de Quantico. A finales del siglo XX el complejo incluye, además del edificio original, un mercado restaurado del siglo pasado, el Quincy Market, con tiendas y restaurantes que son auténticas máquinas de recaudar dinero. Hay parterres, bancos para sentarse, puestos de información turística y familias, decenas de familias que se dejan mucho dinero en recuerdos absurdos de pésima calidad, en comida pseudo-étnica insulsa y en cámaras desechables que no pueden retratar el fabuloso azul del cielo, recortado sólo por una docena de rascacielos. Una marea de coches japoneses se derrama por debajo de un paso elevado, respetando escrupulosamente las indicaciones del peón que, paleta en mano, nos abre y cierra el paso –están enterrando la Interestatal que cruza el centro, una obra faraónica, interminable, inabarcable, inasumible, a la que llaman Big Dig– del muelle del que salen algunos ferries, donde los Lincoln y los Dodge Suburban aparcan en triple fila en la puerta de lujosos restaurantes que anuncian langostas gigantes en tablones de madera. Las gaviotas, ante la impasible mirada de dos vejetes, se picotean cainitamente por los restos de mi hot dog, mientras un tipo gordo –gordo como sólo puede serlo un americano-, graba con su videocámara la escena, merecedora –sangre, plumas, chillidos y deshechos cárnicos despezados- del horario de máxima audiencia en el Discovery Channel, un canal que sólo emite dos tipos de documentales: de animales despedazándose y de cuadrillas levantando casas de madera en tres días. Me quedo dormido en el césped: las sirenas de los barcos y algún ladrido me arrullan, hasta que una pelota con publicidad de Dunkin’ Donuts me despierta. Se la devuelvo al niño, que sale despavorido. Será por mi barba.

De vuelta en el Faneuill Hall, contemplo cómo las hordas toman los bancos de la calle para seguir devorando sus porciones de polietileno rellenas de arroz, pollo, sushi y fajitas. Un niño de unos tres años mira arrobado la moto impresionantemente cromada y brillante de un policía, que no tarda en hacerle subir y charlar con él. El crío alucina, no es para menos. Dentro de pocos años será un patriota más, nacido además en la cuna de los patriotas, amante y respetuoso de la ley y el orden. En la segunda planta hay una pequeña biblioteca, vacía. Sólo estamos la bibliotecaria y yo: el ruido que llega de la planta inferior es infernal, así que no me extraña que no haya nadie.

– Demasiado ruido para leer, ¿verdad?

– ¿Cómo ha dicho?

[divider scroll_text=””] [space height=”20″]